山梨県市川三郷町の歴史と観光を紹介

概要

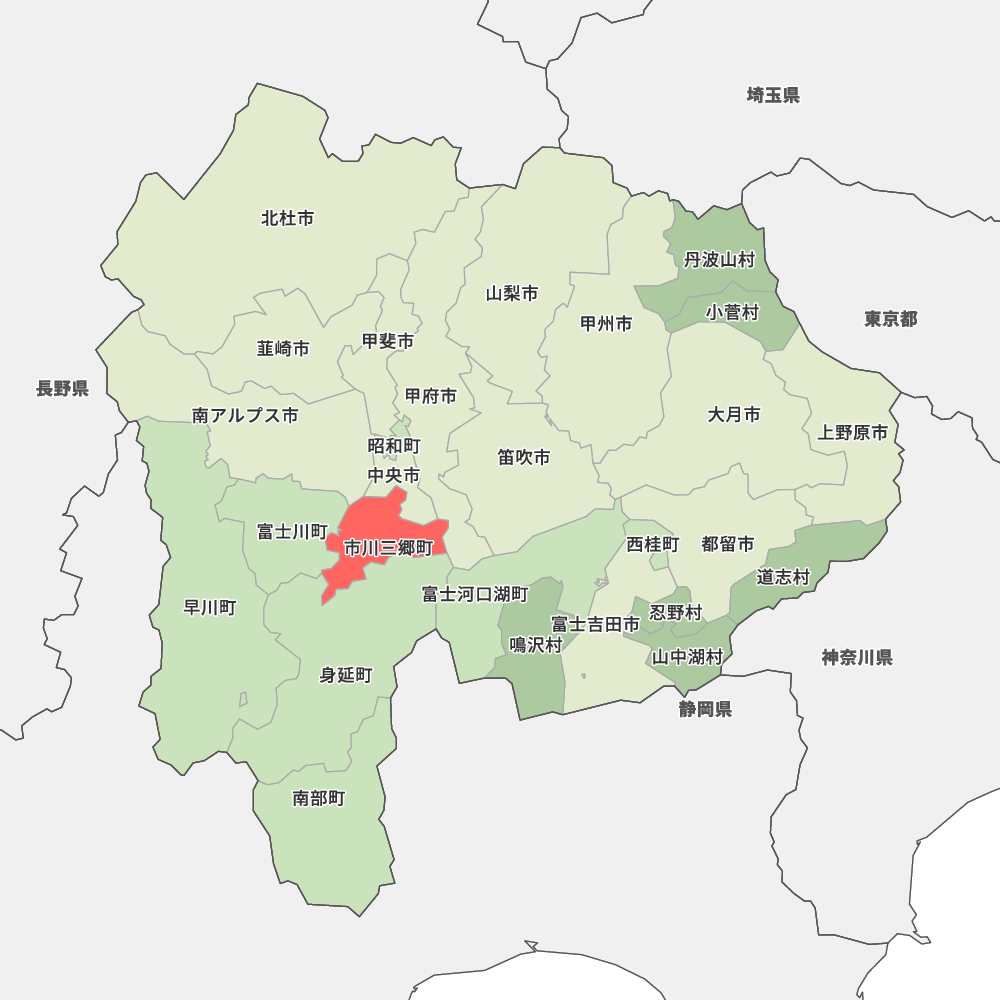

市川三郷町は、山梨県西八代郡にある町。2005(平成17)年10月1日に旧三珠町・市川大門町・六郷町の3つの町が合併して誕生。中北地域、峡東地域、富士・東部地域、峡南地域の内、峡南地域に含まれる。

面積・人口

75.07平方km(旧三珠町:29.47平方km、旧市川大門町:32.32平方km、旧六郷町:13.28平方km、) 山梨県の面積の1.7%を占める。人口は14,284人(2025年8月1日現在。)

地理

甲府盆地の最南端に位置し、南東は御坂山系の標高1,000m級の山々がそびえ、北西には笛吹川・富士川が流れる北西傾斜地。曽根丘陵及び丘陵性山地と富士川に囲まれた平坦地と中山間地が広がる地形を有する。県都甲府市へは約15kmの距離。

町章

市川三郷町の「市」と「I」の文字を基調に豊かな自然の中で安らかに暮らす市川三郷町民を象徴的に表現。黄緑は大地、橙は太陽、緑は大地と太陽に育まれた豊かな自然。「やすらぎづくり~日本一の暮らしやすさを目指して~」を将来像とする市川三郷町をイメージしたもの。

まちの木・まちの花

まちの木

日本の象徴でもある「さくら」。

まちの花

可憐な花のりんどうは根・茎とも丈夫で表面の美しさより内に秘める美しさを象徴。これからの市川三郷町の発展を若者に期待し根強い町づくりを願うもの。

町のPRキャラクター

市川三郷レンジャー

にんにん(青) 大塚にんじん

どんどん(赤) 花火

ぽんぽん(黄) 印章

地場産業

印章

日本一の「ハンコの里」として知られる六郷地区。巨大なハンコのモニュメントが出迎えてくれる甲斐岩間駅。職人の完全なる手作業によって生み出される甲州手彫印章は、職人それぞれの個性が光るまさに芸術品。

関連施設:地場産業会館(印章資料館)

市川和紙

武田氏、徳川氏の御用紙をつとめた市川和紙は大きな技術革新を経て機械紙漉きの技術を確立し、和紙の持つ美しさ、強靭さを増すとともに民芸としての豊富なデザイン・新鮮なアイデアが加えられ、障子紙の全国シェア40%日本一を誇る地場産業の中心となっています。

花火

毎年花火の日である8月7日に開催される県内最大級の花火大会。笛吹川の畔からは約2万発の花火が打ち上がり、県内外からの来場者は例年約20万人。周辺には屋台が立ち並び、完全有料席/無料席を備えている。

関連施設:はなびかん

史跡と観光

甲斐源氏旧跡

甲斐源氏の基を開いた源義清は、49歳頃甲斐の目代となった甲斐に土着した最初の人になります。銅碑は、明治18(1885)年に郡長依田孝氏らによって建てられました。

歌舞伎文化公園

総面積約2万平方メートルの敷地内には、文化資料館やふるさと会館。いこいの森やふれあい広場があり、展示物の干渉や散策など歌舞伎文化に触れることができます。

四尾連湖

標高850m、周囲1.2kmの山上湖。富士五湖(山中・河口・西・精進・本栖)と泉端・明見湖と共に龍神が祀られ。富士内八海の霊場の一つに数えられる。湖畔周囲は徒歩15分ほどで周回できる。

みたまの湯

アルカリ性単純泉の泉質を持つ茶褐色の温泉。露天風呂からは甲府盆地が一望できる大パノラマ。食事処や休憩所、マッサージ、売店も完備され、山梨を代表する人気の温泉地の一つ。

特産品

甘々娘(かんかんむすめ)【旬の時期:5月下旬~6月下旬】

糖度が15度以上あり、生でも食べられるとうもろこしとして有名。とうもろこしの中でも甘さが段違いで、別名「フルーツコーン」と呼ばれます。また時間経過による糖度の低下が遅いという優れた性質も持ち合わせています。

レインボーレッド【旬の時期:10月下旬~11月中旬】

新種のキウイフルーツで酸味が少なく、甘いのが魅力。特徴としてビタミンCが豊富で、皮の表面に毛はなく、果肉の中心部が赤い。全国でも数カ所でしか栽培されていない珍しいフルーツ。

大塚にんじん

肥沃できめが細かい火山灰土「のっぷい」と呼ばれる土壌において栽培される人参。太く長く80㎝ほどまで成長し、甘く栄養価が高いのが特徴です。

あんびん

六郷地区の特産品として農作業などの合間におやつとして食べられたもの。雑穀の粉を生地に、つぶあんを包み込み平らに形を整え蒸した食べ物になります。あんこを入れた後「びんた」をするようにたたく事から、「あんびん」という名になりました。